新鮮的食品在常溫下放置一定時問后會變質(zhì),以致完全不能食用。引起食品變質(zhì)的主要原因有以下幾個方面。

微生物的作用

微生物是一種軀體微小的生物,要用顯微鏡才能看見,如果把食品長期放置,就會受到微生物的污染。食品中含有的營養(yǎng)物質(zhì)和水分,適于細菌、酵母、霉菌等微生物的生長、繁殖和活動。大量的微生物分泌各種酶類物質(zhì),使食物中的高分子物質(zhì)分解為低分子物質(zhì),轉(zhuǎn)變?yōu)榫S持其生長和繁殖所需的營養(yǎng),從而降低食品的質(zhì)量,使其發(fā)生變質(zhì)和腐爛。所以,在食品變質(zhì)的原因中,微生物的作用是主要的。

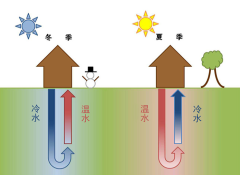

微生物的生存和繁殖需要一定的環(huán)境條件,如適宜的溫度、水分和酸堿度等。溫度是微生物的一個非常重要生活條件。一般來講,溫度在0℃(低溫)左右即可阻止微生物的繁殖。在低溫狀態(tài)下,微生物的新陳代謝活動減弱。菌體處于休眠狀態(tài),只能維持生命而不生長、繁殖,并能在一個較長時間內(nèi)保持其生命的活力。溫度升高后,仍可恢復其正常的生命活動,進行生長和繁殖,致使食品腐敗。有些嗜冷性微生物抵抗低溫的能力較強,如霉菌或酵母菌,在-8℃時,仍能看到孢子出芽。所以為了限止微生物對食品的分解,必須維持足夠低的溫度。

酶的作用

食物本身含有酶,酶在適宜的條件下,會促使食物中的蛋白質(zhì)、脂肪和碳水化合物等營養(yǎng)成分分解。例如屠宰后的肉,放的時間久了,其質(zhì)量會下降。主要原因是在蛋白酶的作用下,蛋白質(zhì)發(fā)生水解而自溶的結(jié)果。果蔬類食物,由于氧化酶的催化,促進了呼吸作用,使綠色新鮮的蔬菜變得枯萎、發(fā)黃,同時由于呼吸作用的加強,使溫度升高,加速了食品的腐爛變質(zhì)。另外,霉菌、酵母、細菌等微生物對食品的破壞作用,也是由于這些微生物生活過程中分泌的各種酶所引起的。

酶的活性與溫度有關(guān),如分解蛋白質(zhì)的酶,在30~50℃活性蛟強,如降低溫度,可以減低它的反應(yīng)速率。在低溫時,酶的活性很小。隨著溫度升高,酶的活性增大,催化的化學反應(yīng)速率也隨之加快。溫度每升高10℃,可使反應(yīng)速率增加2~3倍。因此,食品保持在低溫條件下,可防止由酶的作用而引起的變質(zhì)。

非酶引起的變質(zhì)

有部分食品的變質(zhì)與酶無直接關(guān)系。如油脂的酸敗,這是由于油脂與空氣接觸,發(fā)生氧化反應(yīng),生成醛、酮、醇、酸、內(nèi)酯、醚等化學物質(zhì),并且油脂本身黏度增加,密度增加,出現(xiàn)令人不快的“哈喇”味。這是與酶無關(guān)的化學變化。稱為油脂的酸敗或油蠔。除油脂外,食品的其他成分如維生素C、天然色素等,也會發(fā)生氧化破壞。